2023年は東京湾奥のシーバス開始

港湾部からのお月見

港湾部からのお月見

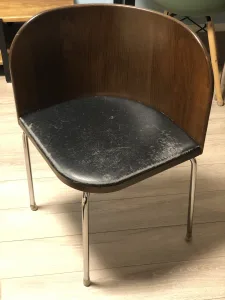

遠目でも剥げてるのがわかる

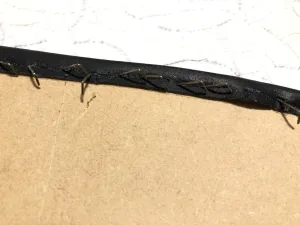

近くによるとボロボロ

ステープルを外した

全体はこんな形

バラした状態

外側を大きく

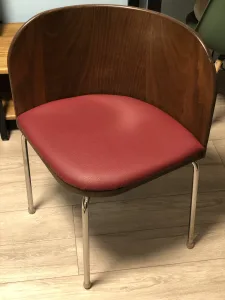

色も変更

座面でイメージ一新

歳も40を超えてくるとお店も定番が多くなり、新規開拓の意欲が薄まってくる。しかし新しいお店、新しい味との出会いはやはり、人生においてかけがえのないものだと思う。今回は吉祥寺のタイ料理クゥーチャイを紹介。

目印は青い看板

入り口

ランチセットの生春巻き

ランチセットのトムヤムクン

ランチのカレーセット

名物のパッタイ

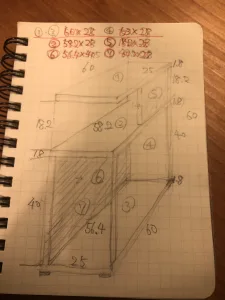

ベッドサイドテーブルの設計図

購入した集成材

切断箇所はなるべく少なくした

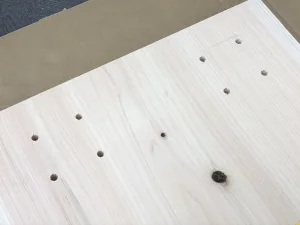

ダボ穴を開けてダボを入れてみる

ベッド側

収納に無駄がないようにしている

このベッドサイドテーブルのデザインの特徴としては両面から収納できる点。ベッドより高い位置にある部分はベッド側からも外側からも収納ができる。ベッドより下の部分は外側から収納として使える。無駄がなくスッキリしていながら機能的なデザインです。

鉄板とバイブレーション

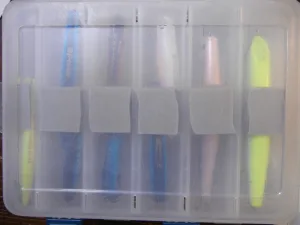

このスポンジがポイント

スポンジがルアーを抑えています

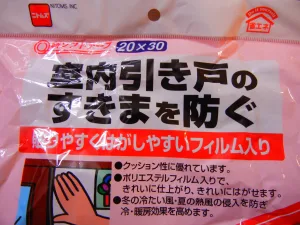

両面テープと一体化してるのが使いやすい

引き戸につけるものなので耐久性が高い

両面がついてるのが使いやすい

この大きさだとミノーも2つ入れられる

東京湾奥でルアーシーバスはじめるときのタックル購入のポイントが長くなってしまったので、前編、後編に分けています。私のフィールドで活用しやすく、かつ初心者向けの情報としてお伝えします。

鯉釣り、渓流釣りと経験してきて、ルアーシーバスのタックルを選ぶ際に最後までよく分からず、買ってみて「あ~これ失敗だわ」となったのがロッド。当時は親切丁寧に解説しているWEBサイトなどもなく初心者には難しかった。ftでの長さ表記はまぁ問題ない。かける30㎝と覚えておけばOK。

次に問題になるがMやMLやHやLMLという表記。これが理解できなかった。簡単にうとロッドの硬さ。Lはライト、Mはミディアム、Hはヘビーという意味。なのでロッドの説明にある対象エリアや青物も釣れるパワフルなロッドという謳い文句で購入した。実際に使ってみるとむちゃくちゃ硬い。では、どこを見ればよかったか?

一番良いのは、適合ルアーグラム。長さのフィート、MLなどの竿の硬さに加えて、Lure Wt 〇g~△gという表記がある。ここがポイント。初心者であれば潰しの効く一本をはじめに持っていたほうが良いので、5g~25g以上が対応できるものが良いかと思います。特に春先のバチ抜けを狙った釣りをする場合は5gくらいの対応していたほうが投げれるルアーの幅が広がります。

どんなに硬くても軽いルアーは投げれますし、釣れるんですが快適性が違います。適合ルアーグラムは絶対ではないので、少しくらい外れていても問題はありません。ただ、柔らかい=細いロッドに荷重量のルアーを使い、ロッドの先が天頂向くと先端がポキンと折れます。また、蠣瀬やゴミなどが引っかかりそれを上げても折れることがあるので注意です。そういった事も含めてある程度の経験を積むまでは、費用的にも1万円前後で開始するのが良いように私は思います。

ロッドも値段がピンキリなのですが、リールもピンキリです。結論からお伝えすると初心者であればそんなに高額なものをはじめに買わなくてもいいかなって思ってます。1万円くらいのものから買っていけばいいと思います。初めから良いものを買って大事に長く使うというのも良いと思いますが、ルアーシーバス以外の釣り経験が少ない場合は安いのでまずはいいと思います。

まず確認いただきたいのは番手。1000とか3000というやつです。これは簡単に説明するとリールの大きさです。大きければ引きの強い相手にも負けずに巻くことができます。また、たくさんのラインを巻くことが可能です。ただ、大きければその分重くなります。ルアーシーバスを行うには2500~3000くらいでいいと思います。

そして、次に見ていただきたいのはラインの巻ける量です。ナイロンラインを巻いた場合にどのくらい巻ける、PEラインの〇〇号の場合はどのくらいというのがそれぞれのリールでわかるようになっています。PEラインは大体が150mで販売されているので、その量が何号なら巻けるかどうかを確認してください。同じ番手でも巻ける量が違うものがあります。これはPEライン用にスプールを浅くしてあるリールになります。この場合PEラインを使う際にピッタリ下巻きを巻く必要がないので便利でおすすめです。意外とラインをリールに収めるのは難しいのではじめての場合は釣具屋でやってもらうのもおすすめです。

最後に、ハイギア仕様かどうか?1回転でまき取れるラインの量が標準とハイギアで違います。ゆっくり巻きたいときにはハイギアが邪魔なときがあります。ルアーの回収速度ややり取りなどを加味して私はハイギアを使っています。これは使ってみてかなと思います。値段の違いは精密機械の剛性と精密の精度。値段が高ければ耐久性が高く、使っていてガタが来づらいです。定期的にメンテナンスしていれば何年も使えます。

冒頭で言ったようにPEラインは大事。だからこそ難しい。独断と偏見で決めつければ、はじめはSHIMANOのピットブル。12本撚り。150mか200mの1号。安いししこれでいいと思う。100時間くらいキャストしたら反転させて使えば良い。擦れには弱いですが、ライントラブルは少ないと思います。キャストしやすいです。傷んだらすぐ変えることをおすすめします。

慣れてきたら、東レのシーバスPEパワーゲーム。10年様々試して結局これに戻ってきました。何が違うかといえば感度です。コーティングなどもしてないので扱いには少し気を遣いますが今はやっぱりこれだなって思ってます。ここはちょっとこだわってるんで決めつけのようですが、2種紹介させていただきました。

余り気にせずそこそこのものを3年くら使ってました。ある時知人から「このリーダーって強度は3号だけど、細さは他のメーカーの2号なんだよ」ということを聞き「そんなことがあるのか~!」となったのがリーダー。よくよく調べてみると特性なんかもそれぞれ違う。とはいえ、その時の話しもあって今はシーガーグランドマックスのショックリーダーを使ってます。柔らかいロッドを使う時は細め。10ftを超えるロッドを使う時は太め。とかでバランスを考えています。

はじめに買うルアーって迷うと思います。雑誌に載っているものだったり、誰かの動画で紹介されていたり、釣具屋でおすすめされたなど、様々理由があると思います。1つ1,500円~3,000円するものなので全然使わないルアーを購入してもあまりよろしくないと思います。

使いやすく、オールシーズン使えるものが良いかと思いますが、そんな潰しの効くものがあるのか? という疑問にあえて答えを出すのであれば、私は実績を含めてデュオのマニック115です。事実は1年間全ての月で釣果実績を上げたルアーはこれだけです。ベイトの少ない冬から早春、バチに湧く春から初夏、初夏の明暗、秋の河川域。多くの魚を釣れてきてくれました。表層はもちろん釣れますし、沈めても釣れる。リーリングスピードも動きが破綻しなければデッドスローでも高速でも釣れる。とはいえ、初心者にはシンペン系のルアーはリーリングが難しく、ルアーの軌道などが掴みづらいので釣りのイメージがし辛い。

その点を加味してもう一つあげるとするとブルーブルーのジョルティ。22gと15gとジョルティミニの14g。河川や運河の明暗でも活躍しますし、水深のある港湾部や釣り公園で底まで落として誘ってくることも可能。1匹を早く釣るなら初心者におすすめなのはこちらかな。

両方ともキャストがしやすいです。慣れてくればマニックも釣りの幅が広がるので是非使ってもらいたいルアーの一つ。

あえて全部まとめてみるとすごく難しい。これもあれも情報としてはかけている部分もあります。これで終わりではなくこの先も。他の話題で補完したり、こちらの記事を修正追記しようと思います。

なんかこれだけで結構な量になったので、東京湾奥でルアーシーバスはじめるときのタックル購入のポイント(後編)に続きを書きます。後編には、最も難しいロッド、値段がピンキリのリール、快適な釣り実現するPEライン、意外と盲点になるリーダー、まずは1本を釣るならこのルアーを記載しようと思います。

自分の釣り中で大きなパラダイムシフトがあったのは、やっぱり東京湾ではじめてシーバスをルアーで釣ったときだったと思う。運河だった。様々な要因が重なり合って釣り上げることが出来た1本だったが釣りに対しての見方を大きく変えた。

そして、2013年の初春。釣行は3回目だったと思う。ポイントは学生時代に行ったことがあるポイント。どこで釣れるか分からないが、頻繁にライズがあり魚は間違いなくいる。巻速度はわからない。こんな感じなのかなで様々試す。朝3時頃から釣りはじめて釣れたのはもうとっくに明るくなってきてからだった。それは鯉釣りの前あたりがあるわけでもなく突然だった。バイブレーションルアーを思いっきりキャストして早く巻いてきたところに「ガツン!」とあたり。手元まで伝わるあたり。ボクシングでカウンターを食らったような衝撃だった。その後はわけも分からずファイトして最後は抜き上げた。50くらいのシーバスだった。

なぜ今までの釣りとは違うあたりだったのか? あたりの違いはタックルが違うことが一つ。もう一つは捕食が違う。重量のある魚がルアーという餌に襲いかかってくるこの衝撃が今までの釣りと違った。伸びないPEライン、渓流竿や磯竿とは違う剛性の高いロッドが手元に野生の捕食行動をよりダイレクトに伝えてくる。全身であたりを受け止める。そんな体感だった。その感覚が脳髄に残り忘れられないものとなった。そして今もこのルアーシーバスを続けてる。

はじめてルアーで釣ったシーバス

2匹目のシーバス

3匹目のシーバス

届いた板材を仮に並べてみる。天然木なので、当然すでに反ったりくるいがある。相性が良さそうなものを隣り合わせて板材がどこから切り出されているかを確認して、後々反りがどうくるかなども一応考慮する。

そして、その板を持って、実家に。電動ノコギリで切りそろえていく。まぁ結構な感じでガタガタだけど気にしない。一応ちょっとだけ揃える。

次は板を塗装。DIYした勉強机とはちょっとだけ色を変える。椅子の色にあわせてちょっと赤みの強い色。今回もリボスを利用。

ヒノキを接着してリペア完成

乾かしている間に現状のダイニングテーブルの表面の不陸をなくしていく。結構手間。まぁこんなもんかで終わらせる。

端はクランプできるのだけど、中央部はクランプしきれないので広辞苑を重石にして圧着させていく。全部接着したら完成。

いい感じ。このあとやはりそれぞれの板材の間の隙間にゴミが溜まるのでエポキシのパテで埋めました。

机を作ることに。

机をつくるというと難しそうだが、かなり簡単。

塗装をしなければ、材料があれば実質30分くらいで作成が可能。

加えて、道具を少々購入して準備万端。

3回を何とか塗り終わる。

イメージ通り。